すべての著作権は当岸和田市教育センターにあります。住所 岸和田市天神山町1-1-2 電話 072-426-1001

岸和田市教育センター

研修記事(~R7.7月)

7月24日(木)10時より、「令和7年度小中学校国語科研修」を実施しました。

国語科の目標や令和7年度全国学力・学習状況調査の結果をふまえて、子どもたちの言語能力の育成に向けた授業づくりについて先生方と考えていきました。

言語環境を整えることや児童生徒の語彙の量と質を高めることの重要性について理解を深め、研修の後半では、グループワークを行いました。書く活動や言語感覚を磨くことにつながる内容を取りあげ、新たな視点や工夫を得る有意義な時間となりました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・子どもたちの言語感覚を磨く活動を国語に限らず取り入れていきたい。

・グループワークがおもしろかった。体験したので記憶に残りやすい。

・言語環境を充実させるためにも、まずは自分が多くの言葉に触れ、使えるようになりたい。

・何が大切かを改めて考える良い機会となった。

・教室・学年・学校全体で言語環境を整えて、言葉を大切にしていきたい。

7月25日(金)10時より、「令和7年度小中学校音楽科実技研修」を実施しました。

四天王寺大学 非常勤講師の廣津友香先生を研修講師にお迎えし、「理論と実践をつなぐ音楽科研修~鑑賞授業のモデル授業~」をテーマに研修を行いました。

前半は、学習指導要領における音楽科の目標を踏まえ、「音楽的な見方・考え方を働かせる」ことについて【知覚】と【感受】をキーワードに確認しました。

後半は、参加者の先生方に実際の子どもの気持ちになっていただきながら、鑑賞のモデル授業を体験してもらいました。子どもたちへの具体的な言葉がけや評価のポイントに至るまで丁寧に教えていただき、今後の実践に生かせるヒントをたくさん得ることができました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・幼稚園でも使える方法を教えていただき、小学校への接続に向けた内容も学ぶことができた。

・幼稚園で、いろいろな曲を取り入れ、子どもたちの「音楽を感じ取る力」を身につけていけるようにしたい。

・実際の授業展開をしていただけたことで、具体的に今後のことをイメージしながら研修を受けることができた。

・ふせんを使った鑑賞がすごくよいと思ったので、すぐに取り入れたい。

・モデル授業の中で、指導方法や評価の観点を教えていただけて、とても勉強になった。選曲や音源、再生機器の大切さも改めて感じることができた。

7月25日(金)14時より、「令和7年度 小中学校理科研修」を実施しました。

『「問題解決の過程」「探求の過程」を意識した授業づくりのポイント』をテーマに研修を行いました。

前半は、学習指導要領の内容や探求の過程を確認しました。

後半は、独立行政法人 天王寺動物園 提供の資料(糞標本等)を用いた実験を通して、「本物との出会い」が子どもたちの興味関心を高め、深い学びにつながることを体感しました。また、令和7年度 全国学力・学習状況調査(学力テスト)の理科の問題を取り上げ、どのような「理科の見方・考え方」を働かせることが求められているのかを確認しました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・実物を用意したり、子どもたちがワクワクする教材を工夫したりしたい。

・課題を見つけ、問題にし、考察するということを経験できてよかった。

・中学校では、「地層」「化学反応」を苦手とする生徒が多いので、どの学年のどの単元が苦手なのかを知ることで、小学校の指導にもつなげていけるようにしたい。

・ICTの活用についても学ぶことができ、今後に生かせる内容だった。

7月28日(月)10時より、「令和7年度 小学校生活科研修」を実施しました。

教科等研究員の岸和田市立修斉小学校 岡本航 教諭を研修講師にお迎えして、『「つなぐ」「むすぶ」生活科の授業づくり』をテーマに研修を行いました。

前半は、生活科の目標や構成、幼稚園教育とのつながりについて確認しました。また、他教科とのつながりを知ることで、つながりを意識した学習や活動を進めることができ、内容に深まりや広がりが出てくることも学びました。

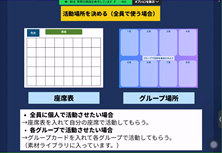

後半は、子どもたちの主体性を引き出すために必要な環境設定について、「人」「材料」「場所」をキーワードに確認しました。ワークショップでは、2学期の単元(1年生:あきみつけ、2年生:おもちゃづくり)の目標やめざす子ども像を確認し、導入の工夫や授業展開をグループで話し合いました。新しい気づきや2学期の授業づくアイデアを共有することができました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・子どもたちの興味・関心を引き出すためにどうすればよいのか、たくさんの意見やアイデアを知ることができてよかった。

・日々の保育で、小学校との連携を考えるよい機会となった。小学校との連携を深めつつ、幼稚園でも「地域」を意識できるよう、子どもが気づけるきっかけづくりをしていこうと思った。

・就学前からの取組みや意識づけが小学校での学びにつながっていると強く感じた。

・各校園でちがう取組みをしているので、情報共有できたのがよかった。

・子どもたちが主体的に考え、取り組むことができるように、教師側の準備や声かけなど、学ぶべきことが まだまだ たくさんあることがわかった。

7月29日(火)10時より、「令和7年度 ICT研修④」を実施しました。

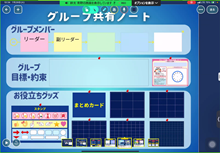

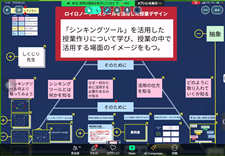

株式会社ロイロノート 青野 幹太 様をお招きして「ロイロノートを使った協働学習」をテーマに研修を行いました。

テストカードや共有ノートなど、授業で活用できる機能を具体的に示していただきました。受講者の先生方にも実際に操作していただき、授業での活用をイメージしながら操作方法や指示するときのポイントなどを確認することができました。

7月29日(火)15時より、「令和7年度 小中学校外国語教育研修」を実施しました。

和歌山大学教育学部 准教授 尾上 利美様をお招きして、

「小中の英語教育をつなぐー教材と言語材料のつながりからー」をテーマに研修を行いました。

前半は、小中の教科書について確認しました。内容やストーリー・登場人物のつながりなどを意識して教科書が作成されていることに気づくことができました。また、語彙についても記載の工夫がなされていることも確認しました。

後半は、スモールトークの目的や活用場面、参考になる動画やアクティビティを紹介していただきました。アクティビティでは話者交替を頻繁に行い、英語の会話特性を体験することができました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・受容語彙と発信語彙を小学校とも連携して、子どもたちが何度も使えるように工夫していきたい。

・英語のあいづちや間など、すぐに使えそうなフレーズの紹介がありがたかった。

・小中の教科書が構成やストーリーなどでつながっており、生徒に安心感と学習の一貫性を与えていることを学んだ。今後は教科書の構成を生かしながらも、子どもたちの実態に応じた指導を心がけていきたいと思った。

・今までは、学習内容に沿ったスモールトークを行うことが多かったように思うが、今後はより自然な会話を実施することで、本当の意味で英語に慣れ親しむ機会にしたいと思った。

・スモールトークの目的が明確になった。

7月30日(水)15時より、「令和7年度 小中学校算数・数学科研修」を実施しました。

前半は、令和7年度全国学力・学習状況調査の結果を通して、課題やどのような力をつける必要があるのかなどを確認しました。

後半は、前半で考えたことをふまえて、学習指導の工夫を考えました。グループで交流し、小中学校の違いや連携できるアイデアなども共有することができました。

【先生方のアンケートより(一部抜粋)】

・小学校と中学校で学習の過程が違うことがわかった。算数の用語をしっかり意識づけて指導するようにしたい。

・小学校6年間のつながりを意識して学習指導をしてきたが、中学校へのつながりも意識していきたいと思った。

・特に小学6年生の学習では、中学校でどのような学習につながっているのかを情報として伝えてあげると、中学校で学習した時につながりを理解して学習に取り組めるのかなと思った。

・小学校と中学校での課題は似ているところがあると思った。意見交換をしたことでとても参考になった。